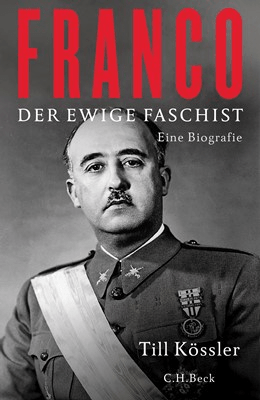

Am 20. November jährt sich der Todestag Francisco Francos zum 50. Mal. Anlässlich dieses Datums stelle ich Euch in meinem heutigen Artikel die Biografie Franco. Der ewige Faschist des Bildungsforschers Till Kössler vor. Diese richtet sich explizit an ein deutschsprachiges Publikum.

Im Sommer ließ mich die Unterhaltung mit einer spanischen Bekannten über die derzeitige Polarisierung des politischen Diskurses im Land perplex zurück. Beiläufig bemerkte sie, dass Franco zwar als Diktator regiert habe. Doch er wäre vielleicht in der damaligen Zeit das Beste für Spanien gewesen. Noch verstörter war ich, als ich eben diese Meinung in Till Kösslers aktueller Biografie des spanischen Diktators wiederfand. Dieses Mal stammt diese Einschätzung nicht aus dem Mund einer konservativen Spanierin, sondern einer überzeugten deutschen Liberalen. Kössler zitiert die ehemalige Herausgeberin der ZEIT, Marion Gäfin Dönhoff nach einem Besuch in Madrid im Jahr 1950, die die Politik Francos als „höchstinteressantes Experiment“ und „Kompromiß zwischen Autorität und Freiheit“ bezeichnet, welches „sich vielleicht in keinem anderen Lande halten könnte und das doch für Spanien, die Spanier und ihre heutige Lage offenbar das einzig adäquate ist.“ (zitiert nach Kössler, 2025, S.228).

Zielsetzung und These

Till Kössler, Erziehungswissenschaftler und Historiker an der Universität Köln, geht akribisch diesen widersprüchlichen Auslegungen der franquistischen Diktatur nach. War Franco ein brutaler Gewaltherrscher? Oder ging er den für Spanien einzig machbaren Weg, für den er im Land bis heute Zustimmung findet? Kösslers Ziel ist es, aufzuzeigen, dass Franco während seiner gesamten Regierungszeit eine faschistische Symbolsprache und Großmachtfantasien beibehielt, die zu brutaler Repression Andersdenkender führten. Bis zuletzt blieb sein Weltbild von verschwörungstheoretischen Mythen und einem rückwärts gewandten Anti-Amerikanismus und Anti-Liberalismus geprägt. Typisch für seine autoritär-diktatorische Regierungsführung sind auch die Schilderungen einer allgegenwärtigen Korruption, mit der Franco die eigene Macht verfestigte (s. S. 272f.).

Fokus auf sozialen und kulturellen Kontexten

Entlang der Zäsuren der spanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts will Kössler seine These aus dem Titel belegen. Der Verlust der letzten Kolonien Spaniens war ein markanter Einschnitt. Auch der militärische Einsatz im Protektorat Marokko, der Sturz der Monarchie und der brutale Bürgerkrieg prägten ihn. Diese Ereignisse formten seine Identifikation als Militär und antidemokratischer Monarchist. Kössler zeigt auch, dass die vermeintliche Öffnung nach dem Zweiten Weltkrieg aus pragmatischen Gründen erfolgte. Franco konnte sich ideologisch nie mit dieser wirtschaftlichen Öffnung anfreunden. Franco regierte mit harter Hand in einem Land, das sich in Sieger und Besiegte spaltete, auch als er längst die Uniform gegen einen zivilen Anzug ausgetauscht und der europäische Massentourismus die spanischen Strände entdeckt hatte (S. 261).

Dabei wählt Kössler bewusst keinen persönlichkeitszentrierten Zugang (das haben andere bereits getan). Ihm geht es um etwas anderes, in seinen eigenen Worten:

Das vorliegende Buch wählt einen anderen Zugang. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf die sozialen und kulturellen Kräfte und Kontexte, die Francos Handeln prägten, seinen Aufstieg ermöglichten und sein Wirken als Diktator bestimmten. Anstatt über Charaktereigenschaften des spanischen Diktators zu streiten, erscheint es ergiebiger,ihn in gesellschaftlichen und kulturellen Milieus und Institutionen zu verorten, vor allem dem Militär, und die politischen Netzwerke zu betrachten, denen er zu unterschiedlichen Zeiten seines Lebens angehörte. (S. 15)

Bewertung und Relevanz

Kössler wendet sich mit seiner Monografie an ein breites deutschsprachiges Publikum. Er schreibt stets verständlich und macht die Bezüge zur deutschen Politik transparent. Sehr gut gefallen mir die detaillierten Übersichten: eine Zeittafel, eine Karte mit den Hauptstationen im Leben Francos, die umfassende Auswahlbibliografie und ein ausführlicher Index. Der Autor richtet sich ausdrücklich nicht an ein akademisches Publikum, arbeitet dennoch stets wissenschaftlich solide. Teilweise wird trotz des populärwissenschaftlichen Ansatzes viel von der Leserschaft erwartet, z.B. wenn es um das Kontextwissen bestimmter Ereignisse und Prozesse geht (etwa Spaniens Rolle in Marokko oder die Definition und Erkennungsmerkmale faschistischer Ideologie). Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass Kössler bestimmte Vertreter der Franco-Forschung häufiger namentlich einbringt, um den historischen Diskurs um die Auslegung der Rolle Francos transparenter zu machen. Häufig unterscheidet er lediglich wohlwollende und kritische Forschende. Das erleichtert zwar den Lesefluss, erschwert aber die weitergehende Einordnung von Kösslers Argumentationslogik.

Kössler stützt sich insgesamt auf zahlreiche Originalquellen, wobei die Aufzeichnungen von Francos Cousin Francisco Franco Salgado-Araujo eine zentrale Rolle spielen. Salgado war über viele Jahrzehnte Francos Privatsekretär, in Francos monarchisch-autoritärem Sprachgebrauch sein Kammerdiener („ayuda de cámara“). Ich hätte mir darüber hinaus noch mehr direkte O-Töne Francos gewünscht. Dadurch hätte ich einen unmittelbareren Einblick in seine Rhetorik erhalten. So könnten faschistische Elemente besser erkannt und benannt werden. Die Bedeutung von Salgados Aufzeichnungen soll dies nicht schmälern.

Im Jahr 2025 ist wieder von autoritären und faschistoiden Tendenzen in der Politik die Rede. Diese Tendenzen drängen sich laut und lärmend in die politische Praxis. Gerade in Spanien selbst haben zahlreiche revisionistische Kräfte die positive Geschichte vom väterlichen Diktator wiederbelebt, wie Julia Macher erst kürzlich zeigte. Kösslers Buch bietet daher nicht nur einen historischen Einblick, wie ein autoritärer Staat entstanden ist. In diesem Sinne ist es auch eine Einladung an Demokraten und Demokratinnen, das dazu aufruft, das Entstehen eines solchen Staates zu erkennen und zu verhindern. Eine empfehlenswerte, lehrreiche Lektüre.